Part 1 〜前編〜

「書」も「画」も超えた先にある自由でボーダーレスなアート作品を生み続ける書家

現代アートの世界に、「書道」というジャンルで新風を吹かせ、今なお、ご自身も作品も進化し続けている現代アーティストの山本尚志さん。「書」と「画」を悠々と融合させた独創的な世界観に、見る者は思わず惹きこまれていきます。

20歳のとき、自分が書家として生きるのか、筆を捨てて画家に転身するのか悩んだ末、「自分は書家として生きる!」と宣言しました。 その後人生が紆余曲折しながら45歳でプロデビュー、書家として現代アートの世界で一気に頭角を現し始めます。

山本さんの作品の源流は、幼いときのノスタルジックな思い出や記憶の数々。なぜ個人の記憶を作品にまで昇華させているのか、どのような想いで作品を創り続けているのか、前半となる今回は、そのあたりのことをお話いただきました。

Profile

山本 尚志(やまもと ひさし)

HISASHI YAMAMOTO

書道家。現代アーティスト。1969年広島市生まれ、幼い頃に左利きを右利きに直すために習字塾に通ったことをきっかけに書道の世界へ。東京学芸大学書道科在籍中に井上有一の作品に出会い、20歳の時に自室で自身は「書家」であると宣言。また同年、ウナックトウキョウで井上有一の「夢」を80万円で購入。同ギャラリーで有一のカタログレゾネ制作に携わる。 2015年にウナックサロンで初個展「マシーン」を開催、2016年にユミコチバアソシエイツ(東京)で個展「flying saucer」、2017年に個展「Speech balloon」をギャラリーNOW(富山)、個展「バッジとタオルと段ボール」をビームスのBギャラリー(東京)で開催。 米国のアート雑誌「Art News」でも世界のトップコレクター200として何度も紹介されている現代美術コレクター、佐藤辰美氏。氏が社長を務める大和プレス編集により、2016年には作品集「フネ」(YKGパブリッシング)を発表。

★僕が書かなければ誰も書かない書道

――山本さんの作品はどれも独特ですが、「のりもの」シリーズもかなり印象的でした。あえて、物の画に物の名前を書くというのは、山本さんの手法の一つなのでしょうか?

山本尚志さん(以下敬称略):そうです。実際、もしもあれに「のりもの」と名前を書いていなければ、何のことかわかりませんよね。

――確かに。私はあれがUFOに見えました!

山本:そうでしょ? 「UFO」と書いたら、UFOなんです。だけど、「のりもの」と書いたら「のりもの」です。

あれは、のりものと言っても、実は僕が小さい頃に遊んだ遊具のことで、あの作品の「のりもの」という文字は、正確には「のりもの券」。3歳や4歳くらいの頃は、あれが僕にとってののりものだったんですよね。母親も「これはのりものっていうのよ」と教えてくれましたしね(笑)。

でも、実際、遊園地を離れると、そういうものは街中のどこにもなくって、あれはフィクションなんだと気づくわけです。

あの作品は、自分の子供の頃のノスタルジーな風景の記憶なのです。 大人たちののりものといえば、電車やバス、タクシー、飛行機などですよね。でも、僕たちののりものといえば、遊園地にあるメリーゴーランドだったり、ゴーカートだったり、十円玉や百円玉を入れて動く動物型ののりものだった。

――作品の裏側には、壮大でどこか温かい山本さんの記憶や原風景やストーリーがあるんですね。

山本:書道はこれまでは、漢詩を書いたり、和歌を書いたり、「友情」とか「平和」とか「努力」とか、立派で大層な文字を書いていく芸術でした。

でも、僕にとっての書道芸術とは、みずからの記憶の原体験、つまり、記憶とは言葉の記憶なわけですが、それをテーマにして作品を生み出すこと。これをシュルレアリスムと言いますが、与えられたお題をいかに正しく、美しく書くかという書道とはジャンルが違います。

「のりもの」という作品は、遊園地にあった僕自身の記憶の欠片ですから。

幼少期に両親から「のりもの券」を渡されて、字がまだ読めないから、親に「これは何て書いてあるの?」と聞いたら、「のりものと読むんだよ」と教えてもらったあの瞬間を僕はまだ覚えているという作品なんです。

――それはハッピーだった原体験ですね。

山本:当時は子ども専用の遊具がたくさんあったんですよね。

僕が子どもの頃は、故郷の広島にデパートの屋上や遊園地も結構ありました。今は広島県内にほとんど遊園地はなくなってしまいましたが、自分の子どもの頃のノスタルジックな記憶や原風景は今でも残っていますし、僕が書かなければ、誰も書かない書道なんです。

忘れ去られてしまうものだけど、自分にとってはとてもパーソナルで大切なもの。でも、あの頃の遊園地やデパートの屋上にあった遊具は、今はもうどこにもなく、記憶の中にしかない。

★子どもの頃のノスタルジックな記憶が作品のテーマ

――今回展示されている「うごく木」もご自身の鮮烈な記憶が元になっていますか?

山本:「うごく木」については、幼少期に、親父の仕事用のライトバンの車の中に閉じ込められたことがありました。親父は広島で食器を売る仕事をしていたんですが、ある日、一緒についていった僕を車に残したまま、親父が納品先で話し込んでいて全然車に戻ってこない。車内がもう暑くて暑くて、熱射病になっちゃって…。

時間が経ち、やっと気づいてくれて、早く家に連れて帰らなきゃと、父親が猛スピードで車を走らせて、僕は朦朧としながら、車窓からそのときバンバン動いている木を眺めていたんです。

「父ちゃん、木が動いとる…」とつぶやいたのを覚えています。行きとはまったく違う猛スピードでシャーシャー動いていく木の記憶を書いたのが、「うごく木」です。

僕の作品にはこんなエピソードや記憶が込められているんですよ。

★僕の作品は現代の『更級日記』のようなものかも

――子供の頃の記憶が多いんですね。

山本:人間は未来のことを書くことはできない。予言はできない。だから、書は記憶を書くしかない。

たとえば、平安期の「日記文学」というジャンルがありますよね。紫式部の書いた『紫式部日記』や、菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)の『更級日記』もそうですが、彼らの若いときの記憶を大人になってたどっていき書かれた回想録です。『更級日記』は、当時まだ13歳の女の子だった作者が上総国(千葉)から京までを父親と共に旅をするエピソードがありますが、書いているのは13歳の女の子でなく、もう50代を過ぎた妙齢の女性なんです。

後から思い出して書くのが日記文学であって、まさに僕がやっているのも「日記文学」なんです。現代の『更級日記』みたいなものです(笑)。

なぜ、小さいときの記憶が多いのかというと、実は、僕は、0歳児からの記憶を持っているんです。

たとえば産湯に浸かっていて、親父に耳をつかまれたときの記憶もあるし、2歳まで住んでいた家の間取りやじゅうたんの色まで覚えています。

ベビーベッドの上に飾ってあったメリー(天井に吊り下げてグルグル回る玩具)があって、それを毎日見ていた記憶もあるんです。赤ちゃんだった僕はピンクのメリーが好きだった。

でも、途中で赤に変わったんです。親父かおふくろがメリーを取り替えているときの様子も覚えていますからね。「ピンクのほうが好きなのに!」と思ったこともよく覚えています。

ベビーベッドがしまわれるときも記憶があります。「なんでしまっちゃうんだよ、このベッドが好きなのに〜」と悲しかった(笑)。たぶん普通の大人は記憶にないと思いますが、僕の場合、そんなささやかな記憶もあるんです。そんな人間がつくっているのが今の作品だと思ってもらえたら。

★自分の思いが乗っかった記憶だけが作品となる

――その記憶は作品にできないのでしょうか?

山本:うーん、それは自分の思いが乗らないからでしょうね。母のしたことに対しての記憶だから。

母の記憶で生まれた作品はいくつかあって、「フロ」(2018年)という作品は、先ほどお話しした産湯の記憶から生まれました。2019年、僕が49歳のときに母が亡くなったんですが、それまで東京の自分の学習塾で仕事をしていたのを引き払い、ガランとなった教室で仕上げた作品です。

母の死後には「ホネ」という作品を作りました。 火葬場で母の遺骨を拾う時、骨と骨がいくつも交差して置かれていたんです。そのとき、はっとしました。海賊船などのクロスボーン(二本の骨が交差しているマーク)は死を意味しているとわかったんです。生きている人間の骨は整然と並んでいて絶対に交差しませんからね。死んでいる人間の骨だけが交差できるんだなと。

だから、「フロ」は母親との出会いの記憶、クロスボーンの作品「ホネ」は母の死へのレクイエムと言えます。

★「書」と「画」の垣根を超えて融合された世界観

――そもそも、山本さんが書道を始めたきっかけは?

山本:僕は元々左利きだったのですが、子供の頃、右利きに矯正するために書道を始めたんです。当時の日本人にとって、左利きはある種のタブーみたいな風潮がありました。

僕は中学生の頃は野球部で、ボールを打ったり投げたりはすべて左利きでした。ただ、書道教室に通わされて矯正されたので、書くのだけは右利きになりましたけど。それがなければ、大学の書道科に進むこともなかったでしょうし、こうして書道がベースの作品なんて作ってなかったと思います。

――山本さんの作品全般にはかなりシュールな世界観がありますが、書と画が融合したものなのでしょうか?

山本:文字と記号、両方入っていますよね。今の作品の源流になっているのが、20歳のとき、トイレットペーパーの芯に「これはトイレットペーパーのしんだー」と書いたのですが、それが処女作となりました

★自分の将来を決めた段ボールとトイレットペーパーの芯

――それが書道!? しかし、トイレットペーパーの芯に「しんだー」と書かれた作品はかなりのインパクトがありますね。それは単純に遊び心で書かれたのですか?

山本:いやいや、全く逆で本気です(笑)。 なぜ、あの作品が生まれたのかをお話しますと、僕が通っていた東京学芸大学では芸術過程の中の書道、美術、音楽の三つの専攻からなっているんですが、僕はもちろん書道科に在籍していたんですね。

あるとき、美術科の友人に「山本お前、書道は芸術じゃないぞ。あんなの真似しているだけじゃないか」と言われてしまったんですよ。

ものすごくびっくりして、ショックを受けました。

泣きそうになりながら家に帰って、マーカーのキャップを外して、「俺が今から書くものが絵ならば、もう書道はやめよう」と思いました。「きっぱり筆を捨てて、美術家に転向しよう」と。

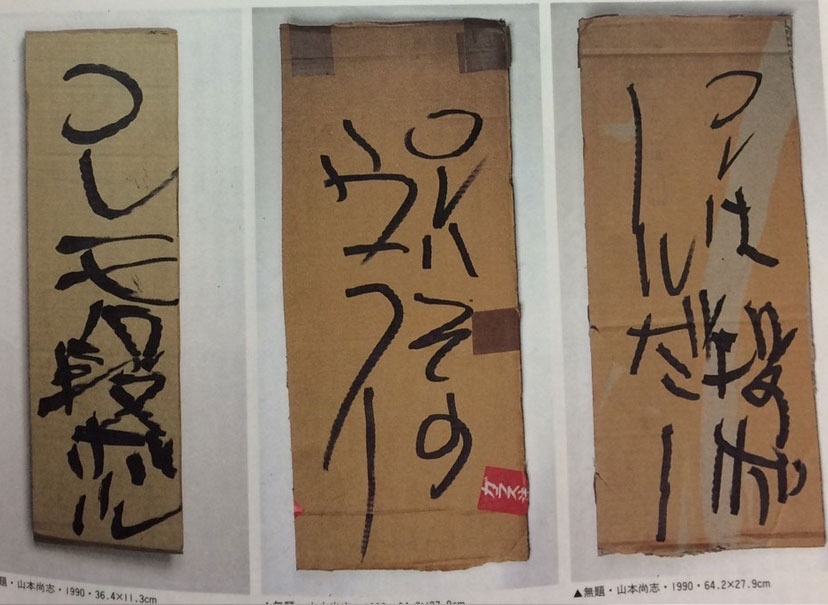

――それが、山本さんが芸術家としての道を決めた大事な分岐点だったわけですね? 段ボールの作品も拝見したことがありますが、あれも同じ理由で生まれた作品ですか?

山本:そうですね、同じ日に書かれたものです。

まず、段ボールの作品を書き上げてから、トイレットペーパーの芯の作品を作りました。で、もっともっと書きたいと思ったけれど、トイレットペーパーの芯って、そんなにたくさんできてくるもんじゃないじゃないですか。

で、どうしたかというと、大学の購買部で「お絵描き帳」を買ってきて、トイレットペーパーの芯の絵を描き、そこに「しん」と書くことを始めたんです。そこで初めて書と画を一致させる試みをしました。中国には「書画一致」という言葉がありますが、はからずもそれを20歳の頃から僕はやっていたんです。

――20歳の頃に、今のスタイルにつながる作品を既に作られていたと?

山本:そうなりますが、実際にはそんな単純にはいきませんでした。マーカーの作品は大きくは出来ませんから、大作を作って「すごい」と言われることもない。現代の用具を使っているのに、現代の書道として訴求力のあるものは作れませんでした。

大筆を使い、井上有一の作品のタッチを真似したりしていました。でも、学生時代のあるとき友人に「この世に井上有一は二人いらない」と言われたんです。はっとなって、それをきっかけに持っていた筆を何もかも全部捨ててしまったんです。中には20万円以上するものもありましたけど。

それで、23歳から34歳頃までの約十年間は、マーカーだけで作品を書くようになりました。でも、作品としてはやはりモノにはなりませんでした。

34歳のとき、ずっとお世話になっていた美術評論家であり、井上有一の作品を販売していたギャラリー「ウナックトウキョウ」のオーナー、海上雅臣から「天作会(てんさくかい)」という井上有一のオマージュ展の事務局をやれ、というお話が来ました。

49歳までの15年間、その仕事に携わりました。

平行して、学習塾の先生も20代から25年間やり続けて生活していて、途中から仕事の方が面白くなってしまったんですね。

それはやはり認められるからです。アーティストとしてはまったく注目されず、でも45歳で「マシーン」という作品でコマーシャルギャラリーからデビューを果たしました。その後、2016年にユミコチバアソシエイツに移籍して、2019年に49歳で自分の学習塾を畳み、専業の現代アーティストになりました。

45歳で初めてコマーシャルギャラリーでの個展があって、そこで初めて「作品を売る側」にまわった。それから人生がだいぶ変わりましたね。

取材・文◎北條明子(HODO)AKIKO HOJO